設立43年目を迎える那覇伝統織物事業協同組合。会員の技術力向上と経済的自立を目標に、首里織産地の振興・発展に力を注ぐ 赤嶺 真澄 理事長に、組合員への支援活動や「首里織」普及活動など、組合における様々な取り組みについて、お話を伺いました。

那覇伝統織物事業協同組合は、琉球王国時代、首里王府の城下町として栄えた首里の地で、王族・士族が着用した織物技法を継承する目的のもと、1976年に設立されました。当組合には、20代から70代まで幅広い年代の組合員が約90名在籍し、日々活動しています。

那覇市には、首里織以外に「小禄クンジー(紺地)」(小禄)や「琉球美絣」(安里)などの織物技法が点在し、それらを集約して、当組合が設立されたと伺っています。

組合設立当時は、設立にご尽力された先生方の自宅の一角を仮事務所として設置して活動していました。組合設立から9年を経て、後継者育成室や共同染色室、検査室等の機能を備えた「首里織工芸館」を整備し、首里織の拠点として首里織産地の振興発展に努めてきました。

伝統的工芸品として国より指定を受けた首里織は、琉球王国時代より受け継がれてきた伝統技術・技法を継承し、色・柄ともに優美な格調高い織物として織り継がれています。貴族など特定階級専用の織物であったため、当時輸入された珍しい染料などを使用し、色鮮やかで斬新な柄などを取り入れた織物でした。

14~15世紀の琉球王国は、東南アジアや中国との交易が盛んであったため、首里織の技法のほとんどが、交易により得られた技術で、一説には経糸(たていと)や緯糸(よこいと)を浮かして柄にする紋織(もんおり)は大陸から、平織りなどの絣(かすり)は東南アジアなど南方から伝わったと言われています。

当組合は、組合員の技術力向上や経済的自立を目標に、原材料の共同購入事業や製品の共同販売事業、首里織のPRを目的とした宣伝展示事業、次世代人材を育成する後継者育成事業など、幅広く事業展開を行っています。

組合員の中には、工房をかまえている方もいますが、ほとんどの組合員が個人事業主として1人で活動しています。個人で原材料や販路を確保しながら制作を行うのは難しいため、各々のペースで安心して制作に取り組めるよう、組合員一人ひとりに寄り添った支援を心がけています。

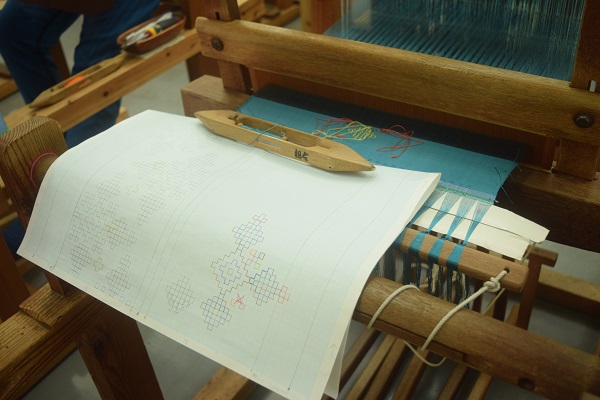

また首里織工芸館では、共同染色室や共同作業室を備えているため、デザイン設計から製織までの過程で、必要な道具の貸出や染め場の提供なども行っており、作業場所や必要な設備がなくても、安心して作業できる環境も整えています。

当組合では、取引の安定化を図るため、組合員から委託を受け、製品の窓口となる共同販売事業を行っています。

具体的には、お預かりした大事な製品を、組合が主催する組合展や全国の卸問屋、那覇市伝統工芸館や各地のデパートなどで広く販売しています。また、問屋が求める商品や市場における流行など、製品を制作する上で必要な情報発信も行っています。

帯・着尺などの製品は、県民からの認知度が低いことや県民の着物離れが起因して、県内向けの販売はわずか1割程度となっており、県外向けの販売がほとんどです。帯・着尺の売上拡大に向けて、組合展などの展示会で組合員が実際に着物を着用し、帯や着物をアピールするなど、様々に工夫を施しています。

今後も、稼げる産業として更なる発展に向けて、首里織の認知度向上や製品の販売ルート拡大に資する取り組みを検討していきたいと考えています。

本市で生まれ育まれてきた「首里織」の伝統技法を次世代へと繋げるため、毎年「後継者育成事業」を実施しており、地域の伝統工芸産業の振興・承継を図る上での重要事業と位置付け、取り組んでいます。

毎年、新聞やホームページを活用し、広く受講生を募集しており、公募後は応募対象者と面接を実施し、工芸従事者の厳しい現状やルールについて事前に説明しています。

講習では、初級と中級コースを準備しており、初心者から経験者まで幅広く受講しています。初級では高機の使い方からスタートし、花織・道頓織のメイン技法の習得に向けて、中級では首里絣の技法習得に向けて、約9か月の講習を受講して頂きます。今年度は、初級6人・中級1人が受講しています。

また、沖縄県工芸振興センターにおいても人材育成事業を実施しており、県や関連機関等と連携し、今後も伝統工芸産業を担う人材の育成に取り組んでいきます。

後継者育成事業に加え、組合員の技術力向上への取組みとして、講習会や上級者向け講座の開催などを実施しています。

講習会では、テーマを定め、関連する講師をお招きします。今年度は、首里織のオリジナルかりゆしの開発で使用する「化学染料」関する講師を招へいし、勉強しました。また、幻の織と呼ばれる「花倉織」の技術習得に向けた講座も開催しています。

その他にも、組合員が自発的に実施している「土曜サロン」という勉強会も開催しており、琉球王国時代に描かれた「御絵図」と呼ばれる絣織物のデザイン画や、着物の着付けなどを勉強し、個々のスキル上達に向けて活動しています。

沖縄県は織りや染めの産地ですが、日常生活にまで首里織が浸透していないことも起因して、県民からの認知度はまだまだ低い現状にあります。

このような現状を打破するため、当組合では首里織の更なる認知度向上と売上増加に向けて名刺入れやアクセサリーなどの二次加工品の独自開発や、企業との共作による商品開発などを展開してきました。

その一環として、民間企業とのコラボレーション企画を実施し、これまで数々の新商品が誕生しました。

かりゆしブランド「MAJUN」を展開する日進商会とのコラボレーションでは、アイロン不要の新素材「オリコット」を使用した、首里織のかりゆしウェアを制作。世界的ブランド「PORTER」を手掛ける吉田カバンとのコラボレーションでは、首里織のトートバックとリュックを制作し、限定販売しました。

組合内での活動として、同じ志をもった組合員が自主的にグループを結成し、グループ単位での新商品開発も行っており、現在5つのグループが活動しています。

「Sui.Sai」グループでは、革製品のアトリエショップ楽尚とのコラボレーションにより、本革の「Sui.Sai名刺入れ」を制作し、「平成30年度那覇市長賞最優秀賞」を受賞しました。「Sui’techo」グループでは、手帳カバーやがま口セットなど、「TASHINAMI」グループは和装に合う小物(懐紙入れや名刺入れ)などを制作しています。その他、「Tema」グループはアクセサリーの製作、「Suri⁺」はお散歩バッグやくるみボタンといった商品を製作しています。

このように、首里織が県民にとってより身近な存在になることを目指し、組合員も工夫や努力を重ねています。

私たちは、伝統工芸産業の更なる発展や技術の伝承に向け、伝統工芸士による小学生向けの織り・染めの体験教室や、地域イベントである首里王朝祭りや那覇市伝統工芸館での、織物の体験活動など、首里織の普及に向け様々に活動を展開しています。

また、首里織工芸館の施設見学の受け入れも行っており、実際に県立芸大学生が見学に来てくれました。その際、首里織に興味を抱いていただいた学生へ首里織の布を提供し、作品制作へ活用して頂きました。

琉球王朝時代から受け継がれ、私たちの文化として脈をなす「首里織」の後継者として、真心を込めて工芸品を制作し、そして先人から受け継がれてきたバトンを、次世代へと繋いできました。

先人が残した技術や文化を、これから100年、200年先の未来へと繋ぎ、さらなる発展を続けるため、伝統工芸品や当組合の取組みについて、県民をはじめ多くの方々へ広くPRし、認知して頂けるよう、組合員一丸となって、さまざまな活動に取り組んで参りたいと考えています。